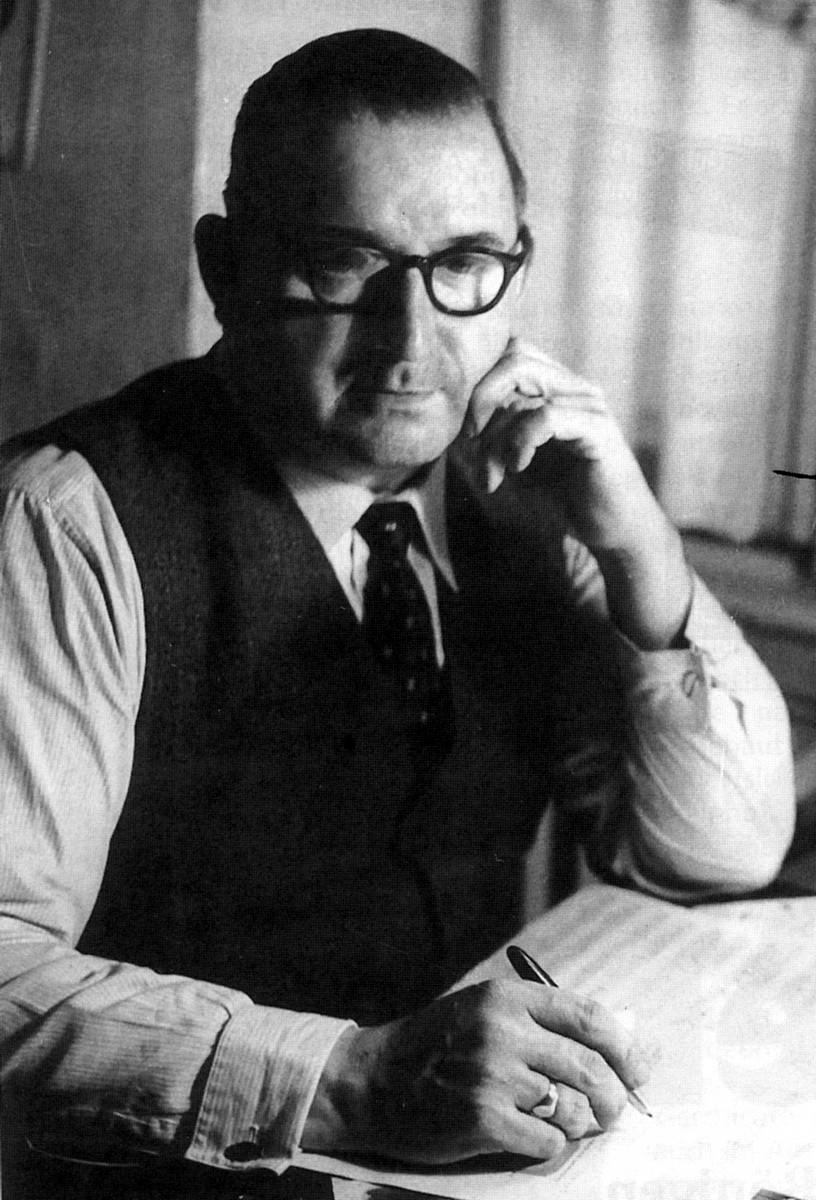

Maurice Thöni

Daten

*1.3.1897 Lausanne VD, +8.11.1980 Lausanne VDInstrumente

AkkordeonBiografie

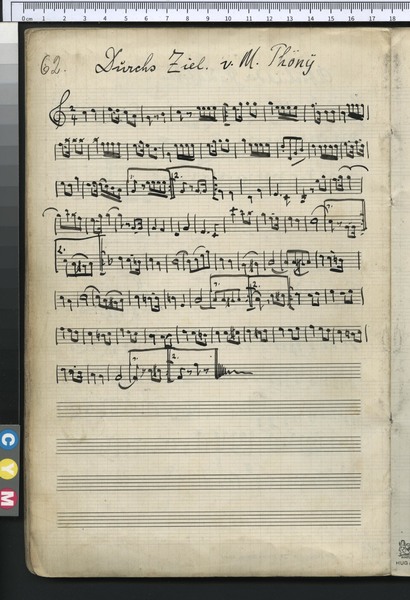

Akkordeonist, der sich um die Anerkennung der Handorgel als Konzertinstrument bemühte, zur Verbesserung ihrer Konstruktion starke Impulse gab und ein orchestrales Spielgut schuf. Er wuchs als Bürger von Brienz und siebtes von acht Kindern einer Schuhmacherfamilie in Lausanne auf. Das Handharmonikaspiel erlernte er als kleiner Knabe aus eigenem Antrieb. Dabei bediente er sich heimlich der einreihigen Harmonika seiner älteren Brüder. Musikalischer Unterricht blieb ihm in der Folge angesichts der häuslichen Not seiner Eltern verschlossen. Allein, sein absolutes Musikgehör befähigte ihn, schon als Neunjähriger in Cafés und Parkanlagen mit einer 12bässigen diatonischen Handharmonika aufzuspielen. Ein erstes grösseres, halbchromatisches Instrument mit 36 Bässen erwarb er 1909 bei Mercier, Handharmonikafabrik, unweit von Yverdon. Bald vermochte ihm jedoch diese Handorgel nicht mehr zu genügen. 1911 begab er sich als Vierzehnjähriger in Begleitung eines jurassischen Akkordeonisten für mehrere Monate nach Paris, um dort in Arbeiterrestaurants und auf Plätzen zu musizieren. 1914 nahm er als Akkordeonvirtuose an der Landesausstellung in Bern teil. Die guten Berufsaussichten nutzend, weiche damals die Handorgel für einen hochbegabten Spieler seines Ranges bot, begann er anschliessend seine Konzerttätigkeit. Hierzu tat er sich ungefähr von 1919 an mit dem italienischen Handharmonikaspieler Antonio Piccoli (1876-1951) zusammen, ging mit den Akkordeonisten Emil Vuagnieux und Gottfried Stucki zu dritt rund zwei Jahre lang auf Schweizer Tournee und war ab 1929 an der Seite des Akkordeonisten Albert Achermann (1901-1983) ein Jahrzehnt lang im Inland, aber auch in Deutschland und Frankreich erfolgreich. Viele Schallplatten, aufgenommen in Paris und London, erinnern an dieses Solistenpaar. Ein reges Interesse bewies Thöni zusehends für das Handharmonikawesen, das um 1920 einen ungeahnten Aufschwung nahm und seinen Ausdruck in der Gründung zahlloser Spielvereinigungen fand. Eingedenk des Mangels an geeigneten Kompositionen für diesen Klangkörper schuf er bald eine Menge anspruchsvoller Originalwerke und Bearbeitungen, die er selbst vortrefflich orchestrierte. Mehr und mehr nahm dabei die Idee von ihm Besitz, der Handorgel zu einem vollwertigen, von der Musikwelt anerkannten Instrument zu verhelfen. 1923 verpflichtete ihn der Zürcher Musikverleger Gottlieb Helbling als seinen Mitarbeiter. Thönis Augenmerk war indessen nicht weniger stark auf die Entwicklungen im Handorgelbau gerichtet. So gelang ihm zusammen mit dem in den zwanziger Jahren in Genf lebenden italienischen Handorgelbauer Venanzio Morino eine grundlegende Verbesserung der Bassseite des Akkordeons. Durch seine Vermittlung entfaltete Morino ungefähr von 1930 an eine fruchtbare Tätigkeit bei der Firma Hohner in Trossingen (Deutschland), wo er zum Meisterkonstrukteur aufstieg und u. a. nach dem Zweiten Weltkrieg, abermals für Thöni, die diatonische Bassharmonika hervorbrachte. 1927 wurde Thöni in Bern sesshaft, wo er bis 1931 lebte, worauf er nach Zürich zog, um hier für den Verlag Helbling die Rolle eines Hausarrangeurs zu übernehmen. 1939 begleitete er musikalisch während mehrerer Monate eine hiesige Volkstanzgruppe bei ihren Auftritten im Schweizer Pavillon an der Weltausstellung in New York. Nachdem er 1940 das Arbeitsverhältnis mit Helbling aufgelöst hatte, etablierte er sich als Selbstverleger und rief zugleich ein neunköpfiges Unterhahungsorchester ins Leben, das häufig im «Bauschänzli» und im «St.Annahof» in Zürich zu hören war. Ab 1941 konzertierte er ausserdem mit seinen beiden Kindern, der Tochter Jeanne und dem talentierten, 1945 tödlich verunfallten Sohn Raymond, oft im «Zeughauskeller» in der Limmatstadt, ebenso bisweilen am Radio. In seine Zürcher Jahre fallen auch die Dirigententätigkeit im Handharmonikaklub Zürich-Wiedikon, dem er von 1937 bis 1939 vorstand, das Wirken als Experte bei Wettspielen und Aufnahmeprüfungen für Handharmonikalehrer sowie seine Kontakte zum Chefdirigenten des Zürcher Tonhalle-Orchesters, Volkmar Andreae. Eine besondere Vorliebe hegte Thöni für die Musik von Anton Bruckner und Gustav Mahler. Als Westschweizer nach Herkunft und Empfinden nahm er 1940 wieder in Lausanne Wohnsitz. Hier eröffnete er eine Musikschule, gründete den Handharmonikaklub «Thöni-Harmonistes», konzertierte wieder auf dem Akkordeon und betätigte sich eifrig als Musikschaffender. Neben Schallplattenaufnahmen nahm ihn auch die Mitwirkung im folkloristischen Ensemble «Musique du Folly» in Anspruch. Gustav Doret zollte ihm als Virtuose hohe Anerkennung, und die Presse wiederum nannte ihn den «Segovia des Akkordeons». 1976 entschloss er sich zum Verkauf der «Edition Thöni» an Gottfried Aegler. Im Lauf seines langen Lebens schrieb Thöni an die 3000 Kompositionen und Bearbeitungen, worunter die Märsche «Zeughauskeller» und «Communaut6». Dazu zählen auch Werke für Harmoniemusik und solche für kleinere Besetzungen, wie sie sich in der Sammlung «Echo du Terroir» finden. Bahnbrechend hat Thöni mit seinen polyphonen Orchestrierungen gewirkt, die besonders schwierige Partituren der Sinfonie- und der Blasmusik für Akkordeonorchester zugänglich machten. Der Schweizerische Akkordeonlehrer-Verband und der Eidgenössische Harmonikamusik-Verband ernannten ihn dafür zum Ehrenmitglied. Die „Edition Thöni“ wurde am 1. Januar 2015 an Andreas Steiner verkauft und in seinen accorda Musikverlag integriert. Der Name „Edition Thöni“ existiert als eigenständiger Name weiter.Objekte